「数学の勉強、毎日頑張っているのに、なぜかテストで結果が出ない…」「一度理解したはずの内容なのに、時間が経つと解き方を忘れてしまう…」

この記事では、皆さんの数学の悩みを解決するために、中学生から高校生まで誰でも実践できる「効果的な数学の復習方法」を徹底的に解説していきます。具体的には、脳の仕組みに合わせた復習のタイミング、今日からできる具体的な復習のテクニック、さらには最新の学習アプリの活用術、そして勉強のモチベーションを維持する方法まで、総合的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、きっとあなたの数学への苦手意識が和らぎ、自信を持って学習に取り組めるようになるはずです。さあ、一緒に復習のリズムを整えて、数学を得意科目に変えましょう!

なぜ数学に「復習」が不可欠なの?その科学的な理由を解説

「どうして数学だけこんなに復習が必要なの?」と感じたことはありませんか?実は、数学の特性と、人間の記憶の仕組みが深く関係しているんです。

数学は「積み上げ型」の教科だからこそ復習が命!

数学は、まさに「積み上げ型」の教科の代表例です。例えば、小学校で習う足し算や引き算の基礎がなければ、中学校での方程式は解けませんよね。さらに、中学校で習う一次方程式の理解が曖昧だと、高校で登場する二次関数や微分・積分といった応用問題を解くのは非常に難しくなります。

このように、数学は過去の単元の知識が、次の単元の理解に直接的に結びついています。たとえ新しい内容を一時的に理解できたとしても、その土台となる古い知識が曖昧なままだと、すぐに崩れてしまうんです。つまり、過去の知識をしっかりと固めておくことこそが、新しい内容をスムーズに習得するためのカギとなります。

「忘却曲線」をご存知ですか?記憶を定着させる科学的な方法

数学は、単に公式を暗記するだけでは解けない問題が多く、応用力や論理的思考力が必要とされる教科です。そのため、一度理解した内容でも、時間が経つと残念ながら忘れてしまいます。人間の記憶は時間とともに薄れていくことが、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線(ぼうきゃくきょくせん)」によって科学的に証明されています。

この忘却曲線によると、人は学んだ内容を20分後には42%忘れ、1日後には74%も忘れてしまうと言われています。これは、どんなに真剣に学んでも、復習をしないとほとんど忘れてしまうということを意味します。そこで必要となるのが、意識的に情報を記憶に呼び戻す「思い出し訓練=復習」なのです。定期的に復習を行うことで、忘却のスピードを緩め、知識を長期的な記憶として脳に定着させることができるんです。

復習の「最適タイミング」を見極めよう!脳に刻み込む効率的なリズム

せっかく復習するなら、最も効果的なタイミングで取り組みたいですよね。忘却曲線に基づくと、復習には以下のような「ゴールデンタイム」があると言われています。

- 学習直後(10分以内):新しいことを学んだ直後は、記憶が最も新鮮な状態です。ここで軽く復習するだけで、その日の学習内容の定着率が格段に上がります。「習ったばかりだから大丈夫」と思わずに、授業が終わってすぐに、今日のポイントを軽く振り返る習慣をつけましょう。

例: 授業の休み時間や、帰りの電車の中で、今日の授業内容をノートや教科書でざっと見返す。

- 翌日〜数日後:学んだことを少し忘れかけた頃に復習するのが、記憶の定着には非常に効果的です。特に翌日に復習することで、記憶が長期記憶へ移行しやすくなります。

例: 翌日の夜、前日に習った問題にもう一度チャレンジしてみる。間違えた問題だけをピックアップして解き直す。

- 1週間後・1ヶ月後(定期的な間隔):長期的な記憶として定着させるためには、さらに時間を置いての復習が欠かせません。この段階の復習は、知識が完全に抜け落ちるのを防ぎ、応用力を高めるためにも重要です。

例: 週末にその週に学んだ内容をまとめて復習する。月に一度、テスト範囲全体を見直すようにする。

これらのタイミングを意識して復習計画を立てることで、効率的に数学の知識を身につけ、忘れにくい状態を作ることができますよ。

中学生・高校生向け:今日からできる数学復習の基本戦略

具体的な復習方法を見ていきましょう。どれもすぐに始められる簡単な方法ばかりです!

1. 教科書とノートを徹底的に再確認する

意外と見落としがちなのが、教科書や学校の授業ノートの活用です。教科書の例題や、先生が板書した解説をただ眺めるだけでなく、「なぜその公式を使うのか」「この解法にはどんな考え方が隠されているのか」といった背景にある思考プロセスを意識しながら読み返しましょう。教科書の「例題」や「練習問題」は、基本的な解法を身につける上で非常に重要です。

ポイント: 分からない部分があれば、すぐに印をつけて先生に質問したり、参考書で調べたりする習慣をつけましょう。疑問点を残さないことが、次のステップへ進むための第一歩です。

2. 間違えた問題は「ミスノート」に集約して弱点分析!

定期テストや模擬試験、問題集で間違えてしまった問題は、あなたの成長の宝庫です!これらの問題をただやり直すだけでなく、「ミスノート」(あるいは間違えた問題を集めたファイル)を作ることを強くおすすめします。📝

- どんなミスが多かったか: 計算ミス、公式の使い忘れ、問題文の条件の見落とし、図形の補助線の引き方など、自分のミスの傾向を分析しましょう。

- なぜ間違えたのか: 「分からなかったから」で終わらせず、「定義を勘違いしていた」「公式を覚えきれていなかった」「ケアレスミスだった」など、原因を具体的に書き出してみましょう。

- どうすればよかったか: 正しい解法だけでなく、「次に同じような問題が出たら、どういう点に注意して解くか」まで書き込んでおくと効果的です。

ミスノートは、あなたの「弱点克服マニュアル」です。定期的に見返し、間違えた問題を完璧に解けるようになるまで繰り返し練習することで、確実に実力アップにつながります。

3. 過去問・定期テスト問題を徹底活用する

過去問や以前の定期テストの問題を解き直すことは、復習の中でも特に実践的で効果的な方法です。これは、単に知識を思い出すだけでなく、「時間内に解く力」や「問題の傾向を掴む力」を養うことができるからです。

- 出題傾向の把握: どんな単元がよく出題されるのか、どのような形式で問われるのかを分析することで、効率的な学習計画を立てられます。

- 時間配分の練習: 制限時間内に問題を解く練習をすることで、本番での焦りを減らし、実力を最大限に発揮できるようになります。

- 頻出パターンの習得: 特に受験生にとっては、過去問は「宝の山」です。繰り返し解くことで、入試における頻出パターンや解法の流れを体で覚えることができます。

解きっぱなしにするのではなく、必ず採点し、間違えた問題はミスノートに追加するなどして、次に活かすようにしましょう。

もっと効果的に!数学復習のための実践テクニック5選

ここからは、より記憶に残りやすく、理解を深めるための具体的な復習方法をご紹介します。

1. 「書いて覚える」:手を使って記憶を定着させる

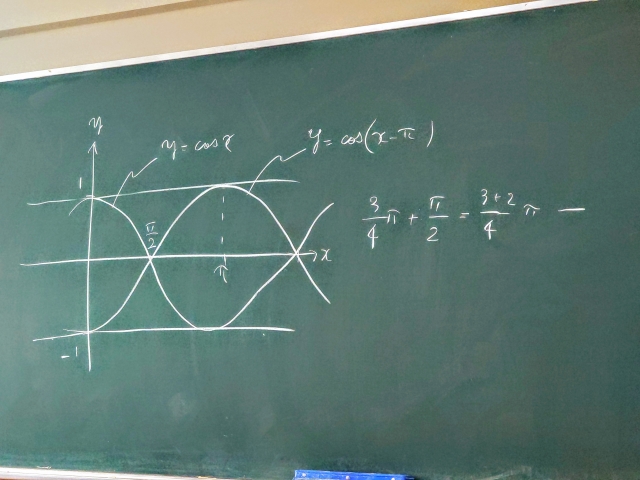

数学の勉強で、ただ目や頭で考えるだけでなく、実際に手を動かして書くことは非常に重要です。公式や定理を書き写すだけでなく、問題の解法手順、グラフの描画、図形の補助線の引き方などを自分の手で書き出してみましょう。書くことで、視覚・触覚が刺激され、脳への情報の定着率が高まります。

例:

- 公式を何度も紙に書いて覚える。

- 問題の解答プロセスを、途中式を含めてすべて書き出す。

- グラフや図形を、定規やコンパスを使って丁寧に描いてみる。

2. 「音読+解説」:セルフ講義で理解度アップ!

参考書の解説や、自分が解いた問題の解法を、声に出して読んでみましょう。さらに、その内容を誰かに教えるように声に出して解説する「セルフ講義」は、自分の理解度を確認するのに非常に効果的です。声に出すことで、記憶の定着が促されるだけでなく、論理的な思考力も鍛えられます。

例:

- 「この問題は、まず〇〇の公式を使って…」と、架空の生徒に説明するように声に出して解いてみる。

- 自分が理解しきれていない部分を、音読している途中で発見できることもあります。

3. 「学習アプリの活用」:スキマ時間で効率復習!

スマートフォンやタブレットを使った学習アプリは、場所を選ばず、短いスキマ時間でも手軽に復習ができる強力なツールです。ゲーム感覚で取り組めるものや、AIが最適な問題を出してくれるものなど、様々なアプリがあります。

例:

- 通学中の電車の中や、休憩時間に、公式クイズアプリで知識をチェック。

- 寝る前の数分で、今日学習した単元の復習問題に挑戦。

4. 「学習カード(フラッシュカード)」:暗記はカードで!

数学にも、覚えなければならない公式や定理、用語がたくさんありますよね。これらを効率的に覚えるには、学習カード(フラッシュカード)が非常に役立ちます。自分でカードを作ることで、内容が頭に入りやすくなり、ゲームのように繰り返し確認できるため、楽しく暗記に取り組めます。

例:

- カードの表に公式名(例:二次方程式の解の公式)、裏に公式($x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$)を書き、繰り返し確認する。

- 「図形の合同条件」「相似条件」など、言葉で覚えるべき内容もカードにすると便利です。

5. 「教えることで学ぶ」:アウトプットで理解を深める

「人に教える」という行為は、最も効果的な学習方法の一つと言われています。友達や家族に数学の問題の解き方や概念を説明することで、自分の理解が曖昧な部分が明確になり、より深い理解につながります。説明する中で、言葉で表現することで知識が整理され、記憶に定着しやすくなります。

例:

- 友達から質問されたら、一緒に考えて、自分の言葉で解き方を教えてあげる。

- 家族に、今日学校で習った数学の面白い内容を説明してみる。

復習をサポート!おすすめの数学学習アプリ・サイト

現代の学習には欠かせない、便利なデジタルツールをご紹介します。これらを活用すれば、数学の復習がもっと楽しく、効率的になりますよ!

無料で基礎から学べる!:Khan Academy(カーンアカデミー)

Khan Academy(カーンアカデミー)は、数学の基礎から応用まで、幅広い分野を無料で学べるオンラインプラットフォームです。質の高い解説動画と練習問題が豊富に用意されており、自分のペースで学習を進めることができます。特に、学校の授業で分からなかった部分を補強したり、前の学年の内容を復習したりするのに最適です。

カメラで問題を読み解く!:Photomath(フォトマス)

Photomath(フォトマス)は、スマートフォンのカメラで数学の問題を読み取るだけで、詳細な解法手順をステップバイステップで表示してくれる画期的なアプリです。解答だけでなく、その導き方も視覚的に確認できるため、「なぜそうなるのか」を理解するのに役立ちます。自力で解いてみた後の答え合わせや、どうしても解法が分からないときのヒントとして活用しましょう。

映像授業で苦手克服!:スタディサプリ

スタディサプリは、中学生・高校生向けのプロ講師による映像授業が豊富に揃っているオンライン学習サービスです。学校の進度に合わせた授業から、苦手分野に特化した講座、入試対策まで、幅広いニーズに対応しています。分かりやすい解説で、つまずきやすいポイントを丁寧に学ぶことができるため、特に苦手分野の克服に非常に効果的です(一部有料コンテンツあり)。

ゲーム感覚で暗記!:Quizlet(クイズレット)

Quizlet(クイズレット)は、自分で作成した単語カード(フラッシュカード)で、公式や用語を暗記できるアプリです。ゲーム感覚で楽しく学習できるモードが多数用意されており、繰り返し復習することで知識が確実に定着します。数学の公式だけでなく、理科の用語や社会の歴史事項など、幅広い教科で活用できますよ。

これらのデジタルツールを賢く活用することで、日々の学習がより継続しやすくなり、数学への苦手意識を克服する大きな手助けとなるでしょう。

まとめ:復習こそが、数学の成績を劇的に変える最大のカギ!

「数学の復習」は、決して単なる面倒な繰り返し作業ではありません。それは、あなたが一度学んだ知識を確かなものにし、理解をさらに深め、そして何よりも「自分は数学ができる!」という自信をつけるための、非常に重要なプロセスなんです。

この記事でご紹介した、脳の仕組みに合わせた復習のタイミング、具体的な実践方法、そして現代の学習をサポートする便利なツールを日々の勉強に取り入れることで、あなたの数学力はきっと着実に向上するはずです。まずは、今日から「1日10分だけでも復習の時間を取る」という小さな習慣から始めてみませんか?

その小さな一歩が、やがて定期テストでの得点アップや、模試の成績向上、そして最終的には志望校合格という、あなたの大きな目標達成へとつながっていくことを心から願っています。数学の学習に、復習の魔法をかけましょう!✨

コメント